取材・文:天田 輔(渋谷未来デザイン)

STYLYとは?

体験や都市をアップデートするプラットフォーム

——まずはSTYLYさんがどんな会社なのか、あらためておしえてください。

誰でも3D空間をつくって送受信できるSTYLYというツールを提供しています。

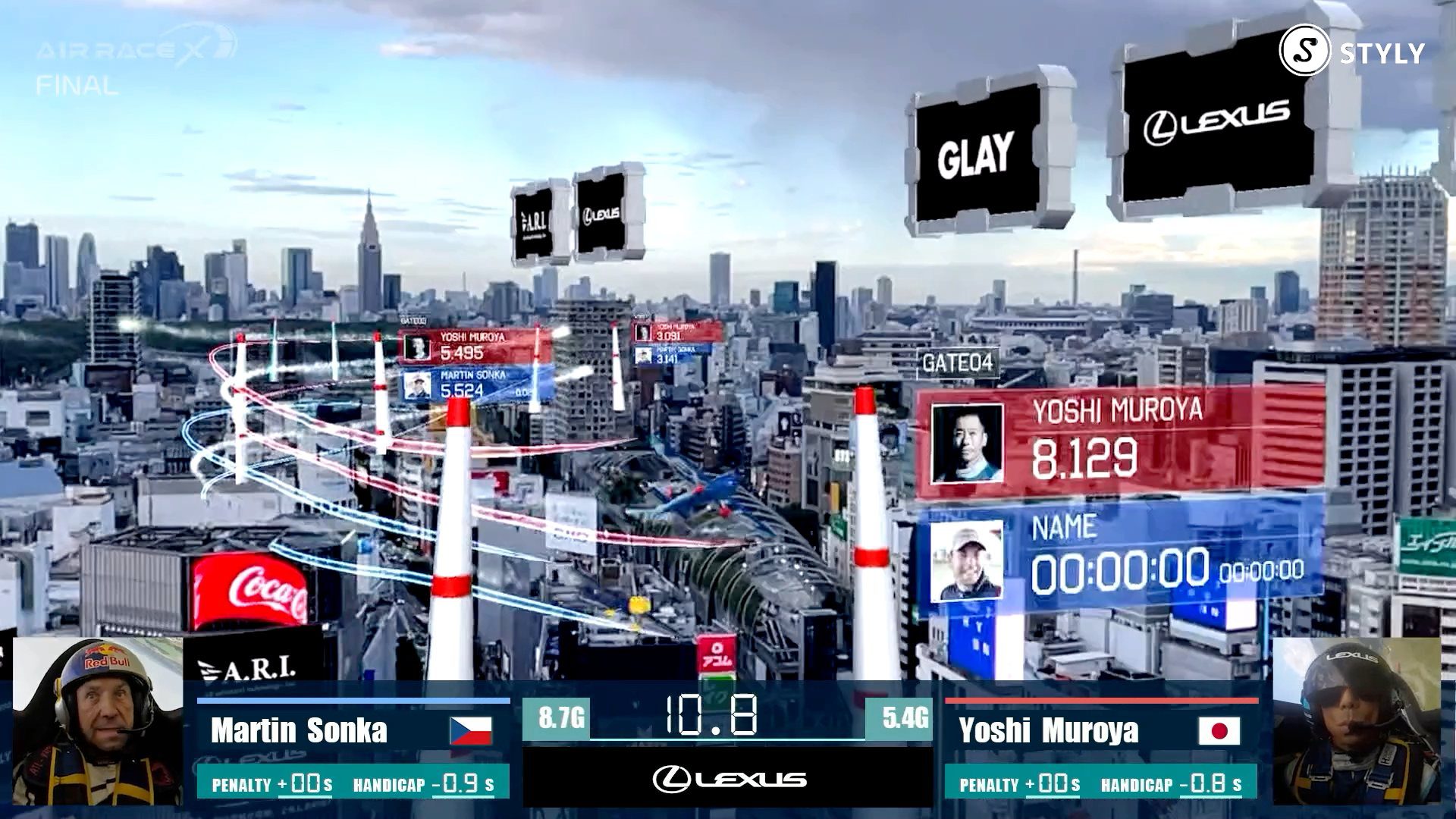

そしてFDSさんとご一緒しているAIR RACE X(※)のようなエンタメ要素のあるプロジェクトなど、STYLYを用いたあたらしい体験機会の創出にも取り組んでいます。

※AIR RACE X(エアレース・エックス):世界最高峰のパイロットたちが小型飛行機の正確な操縦とタイムをリモート形式で競う、最新技術を活用した空のモータースポーツ。https://www.airracex.com

こういったプロジェクトには空間を作ることができるクリエイターが不可欠なので、創業当初からわたしたちはSTYLYの提供だけでなく、それを使うクリエイターの育成にも注力してきました。

最終的には、クリエイターの方々においても、各事業者や自治体とのプロジェクトにおいても、わたしたちの想像の範囲を超えるようなあたらしいSTYLYの活用のしかたが生まれて、STYLYをプラットフォームとして活用することで、新しいカルチャーやビジネスが自走して生まれ続けたらいいなと思いますね。究極はわたしたちの知らないところで勝手にSTYLYが使われていることが一番嬉しかったりもします。

——自治体と街づくりに関わる取り組みもされていますね。

街づくりに関わるプロジェクトにおいても考え方は一緒で、わたしたちはあくまでプラットフォーマーで、それを街の人たちが活用することで、自ら都市をアップデートしていける状態をつくることが大事だと考えています。

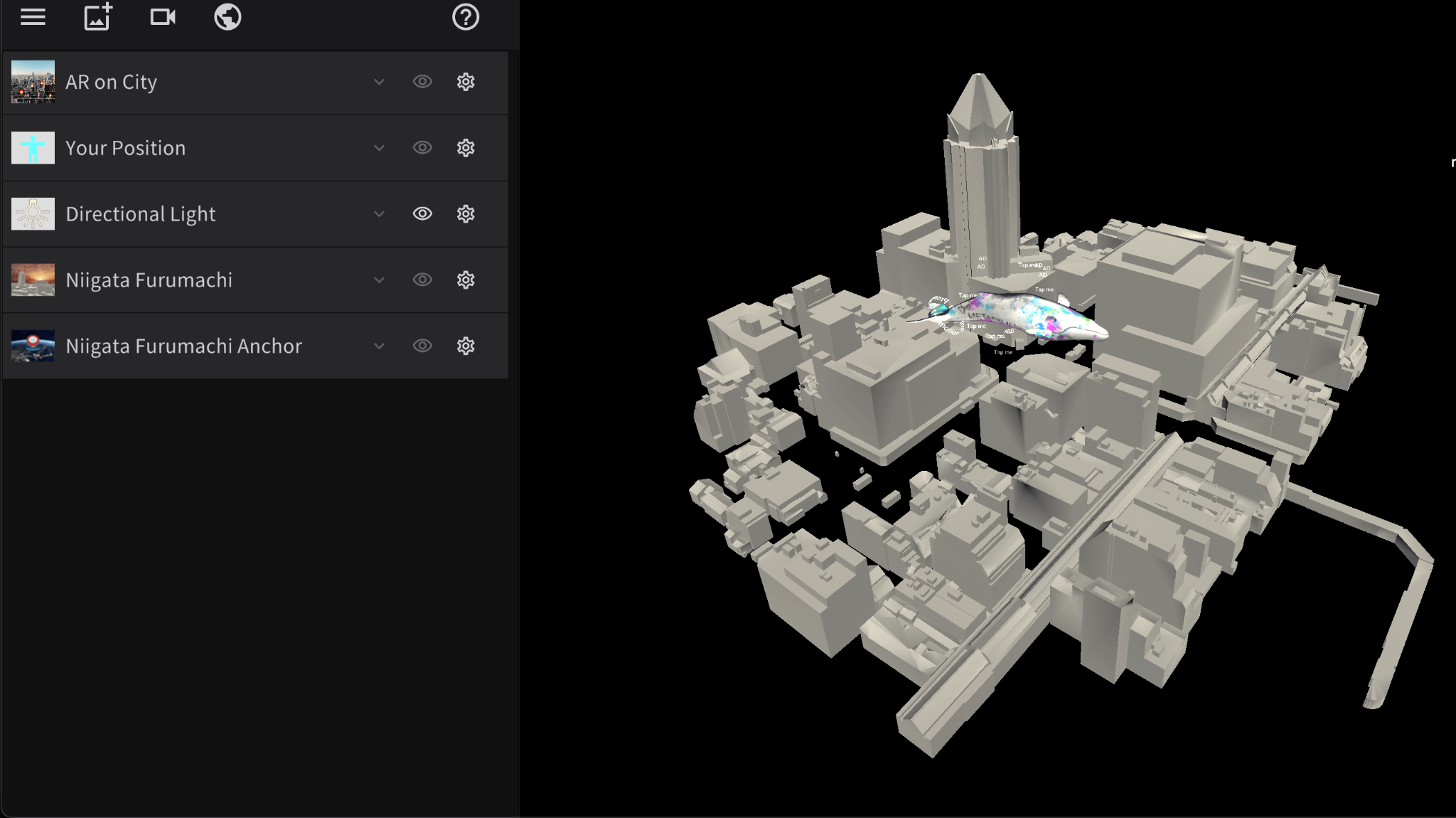

例えば新潟市での「NIIGATA XRプロジェクト」という取り組みでは、まず地元の企業と連携しながら都市の3DモデルをSTYLY上に整備し、、誰でも街なかへコンテンツを配信できる状態を整えました。

その上で、現地のクリエイター育成のため、カリキュラムを設計してスクールを開講したり、地元企業からお題を募ってそのソリューションとなるXR企画を受講生が提案したりもしました。新潟市が地元企業に対して、XRコンテンツ実装における助成金を整えてくださったり、わたしたちも花火の待ち時間で楽しめるARやご当地Vtuberのライブなど、地元の文化や産業を活かしたフラッグシップコンテンツの制作も実施しました。

このプロジェクトももう3年目に入り、最近ではテレビ局などの地元企業が中心となってコンテンツを展開し、「こんなことをしましたよ」と逆に教えてくれるようになっています。クリエイター育成の面でも、わたしたちが育成した人たちが、さらに次の人たちを育成していくというサイクルが徐々に広がっています。

その未来では、渋谷はどんな街?

魅力的なレイヤーが集まる渋谷の街

——STYLYさんとしては、テクノロジーの進歩によって社会がどう変わることをイメージしていますか?

STYLYは創業当初から「空間を身にまとう時代」をつくるということを掲げてきました。空間を身にまとうというのは、洋服を着るように自分の好きな空間を楽しみ、空間の情報を操っている状態。

例えばエンタメ好きの人なら、自分の推しのキャラクターが目の前の空間に見えていて、常に推しと会話したり、一緒にご飯を食べたり、そういう空間を身にまとって生活することもできるようになります。ゴリゴリに仕事したいっていう人なら、視界の隅に常にデスクトップ画面が出ていたりとか。今はスマートフォンやパソコンの画面を見ながら生活していますけど、画面から解放されて、空間全てが自分が情報をやりとりをする対象になる。<画面>の代わりに自分の好きな<空間>を身にまとって生活する時代が来るのだとわたしたちは考えています。

——その未来では、例えば渋谷の街にはどんな変化が起こると言えそうですか?

空間を身にまとうのが普通の時代になると、例えば街並みの見た目がもっともっとシンプルになっていくかもしれませんね。

いまの渋谷にはサイネージや看板といった屋外広告が物理的にいっぱいあって、それはこの街の魅力のひとつだったりもしますが、渋谷にいるひとりひとりがそれぞれ自分の空間を身にまとっている場合、広告というのは、見ている人にマッチした内容をその人の空間上にだけ表示すればいいですよね。すると、いま渋谷の街なかにあるサイネージや看板がなくなって、あらゆる壁面がのっぺりとした街になるかもしれないし、ひょっとしたら広告の代わりに緑が増えて、自然豊かな街になっているかもしれません。

——おもしろいですね。物理的にはおなじ街にいるけど、となりの人と見えているものが違う。しかもゴーグル(?)を外せば大自然。(笑)

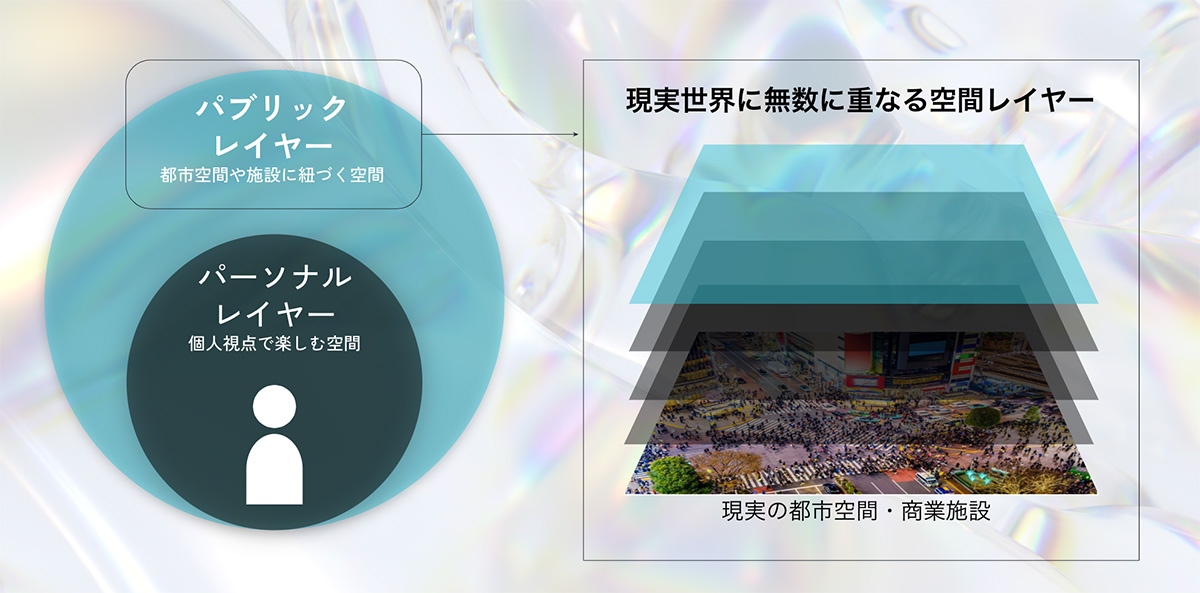

渋谷の街自体はパブリックな空間として、特にいろんな空間が重なっていきそうですね。私たちはこれを「レイヤー」と表現するんですけど、例えばファッションに特化したレイヤーだったり、アートレイヤーだったり、何重ものの空間レイヤーを渋谷の街に重ねることができます。渋谷に行ったら、自分の好きなレイヤーに切り替える感じです。

——その人のセンスでレイヤーをチョイスできる。渋谷のような街は、多様で魅力的なレイヤーが集まる場所になりそうですね。

本当にそうですね。いろんなカルチャーが集まっている街なので、そこでのレイヤーのつくりかた含めて、もっといろんなクリエイターや事業者と一緒に考えていくと楽しそうですね。

もちろん渋谷公式のレイヤーも配信されていて、渋谷に来れば個人がつくったレイヤーも、渋谷公式のレイヤーも、どちらも選択することができるはずです。

——渋谷からどんなパブリックレイヤーを提供できるか、というのも考えてみたいですね。

例えば「渋谷はアートを自由に発信できる街」というふうに、渋谷のオフィシャルなレイヤーをひとつ解放して、そのなかでなら誰でもアート作品を街なかに設置・発表できるような状態をつくる、というのもおもしろそうだなと思っています。

テクノロジーで、自分らしさを大切にできる未来に

——例えば「AIに仕事を奪われるかも」とか、テクノロジーの進歩に対してすこし怖いと感じる向きも最近はあるように思います。海さんはそのあたりどう感じていますか?

自然な感覚だろうなと思います。昔から、あたらしい技術が出てきたときに、例えばカメラが生まれた頃は「写真を撮ると魂を抜かれる」と言われたりとか、車が出てきたら「人間が怠けものになってしまう」とかインターネットが出てきたら「コミュニケーションがおざなりになるだろう」とか、都度いろんな議論が出てきたと思うんですけど、結論としては技術の進歩は止められなかったですよね。それなら技術をどううまく活用していくかとか、自分が心地よく生きるためにそれをどう活用できるのか、っていうふうに考えていたいな、と思います。

——たしかに空間を見にまとう未来の話は、社会のなかで自分がより自分らしく、心地よく生きるためのテクノロジーの活用法とも言えそうですね。

わたしはテクノロジーによって、むしろ本当に大事なものを大事にできるようになっていくんだと考えています。技術が進んで、できることが増える分、自分が本当にやりたいことは何なのか、本当に好きなことは何なのか、と自分の本質と向き合ってそれをもっと大切にしていけるようになるんだと思います。

ちょっと余談なんですけど、STYLY社のSlackチャンネルのなかに「海ちゃんBot」っていうのがいるんですね。代表の山口がつくってくれたんですけど。スタンプを押すとコメントをくれるんです。「そのニュース最高じゃん、未来が近づいてきてわくわくするね!」みたいなメッセージをくれるんですけど、実はこの海ちゃんBotは、山口いわく、わたしの“光の部分”だけを抽出してつくったそうなんですね。だから本当にポジティブなことしか言わない。ポジティブすぎて私とは別人格だって思うこともあるんですけど、でもずっと海ちゃんBotの話を聞いてると、気付いたらそっちに寄っていく自分に気づいたりもして。

今後AIと一緒に生活するような社会になっていくなかで、もしかしたら自己紹介するときに海ちゃんBotとわたしセットで自分です、って言ってるかもしれないですし、自分というものの定義すら、テクノロジーと掛け合わせた際にどこまでが自分なのか、決めていく必要があるんだなと思ったら面白いですよね。

自分の定義とか本質とか、向き合いたい部分を自分で決めていける、みたいな部分が、未来を考えるときに大事なところなんだという感覚があります。

デバイスをつけてみんなで街の空を見上げる

「これは渋谷から始まったんだよ」

——渋谷での取り組みでいうと、昨年渋谷の街を舞台に開催された「空のF1」ことAIR RACE Xのお話もおうかがいしたいです。

AIR RACE X 2023 – SHIBUYA DIGITAL ROUND

主催:エアレース エックス 実行委員会

(一般社団法人渋谷未来デザイン、株式会社STYLY、株式会社パスファインダー、NOIZ、ストラテジックパートナーズ株式会社)

AIR RACE Xは、空のF1とも呼ばれる競技AIR RACEをデジタルと融合。各パイロットは世界各地であらかじめ遠隔でフライトを行ない、取得したフライトデータをXR技術によって映像化。世界初の試みとなる「SHIBUYA DIGITAL ROUND」では、渋谷の街をレース機が猛スピードで飛ぶ興奮を、パブリックビューイング600名の観衆が共に味わった。

STYLYとしては、AIR RACE Xはまさに“空間を身にまとう時代”に向けて、現実の“街”と”XR技術”を掛け合わせたプロジェクトという意味で大きなターニングポイントになったと思います。渋谷の空で飛行機のレースをするという、現実ではありえない取り組みにチャレンジさせていただけたのは、会社としてもすごく大きなことだったと思います。

そういう意味で、渋谷の街にモータースポーツというレイヤーを下ろせたというのは、スポーツ業界にとっても、都市にとっても意義深かったと思っています。コスト的にも環境的にも持続的な新しいスポーツの形を提示しながら、物理的制限のある渋谷の街にあの規模感のスポーツを誘致できたひとつの事例になれたと思います。

個人的にぐっときたポイントでいうと、パブリックビューイング会場のお客さんが全員いっせいにスマホやゴーグルで空を見上げた瞬間ですね。とても歴史的な瞬間に立ち会えたんだと思って、ちょっとゾクゾクしました。将来、こういう技術を使ったイベントが定着した頃に「これは渋谷から始まったんだよ」って言いたいですね。特にAIR RACE Xはこれからどんな国のどんな場所でもできるようになっていくはずです。そのときに、「知ってる?」ってドヤ顔で(笑) 「渋谷なんだよ、スタートは」って、言っていきたいですし、言えますよね。

<INFO>

Apple Vision Proが拓くミライの視界 スマホがなくなる日

株式会社STYLY 取締役COO 渡邊信彦 (著)