SHIBUYA GREEN SHIFT PROJECT

『未来へ繋ぐグリーンシフトアクション 〜シブヤを超えて八重洲から全国へ〜』

2025年5月12日(月)@ダイキン工業 東京支社

渋谷未来デザイン(FDS)、大阪大学、ダイキン工業株式会社を中心に様々なパートナーとの産官学民連携により都市における脱炭素アクションを共創する「SHIBUYA GREEN SHIFT PROJECT」。街全体のクールダウンや省エネ推進、生物多様性の実現を目的にこれまで様々な活動をつづけてきました。

今回は『未来へ繋ぐグリーンシフトアクション 〜シブヤを超えて八重洲から全国へ〜』 と題して開催された2つのセッションの模様をレポートします。

都市開発と環境問題をどうつなぐ?

『未来の都市環境を創造するグリーンシフトアクション』

– SESSION 1 –

今佐和子|国土交通省 都市局都市環境課 課長補佐

香川謙吉|ダイキン工業株式会社 常務執行役員

佐座槙苗|一般社団法人SWiTCH 代表理事

小泉秀樹|一般社団法人渋谷未来デザイン代表理事/東京大学工学系研究科 教授

SESSION1では『未来の都市環境を創造するグリーンシフトアクション』をテーマに、街づくりとグリーンシフトの効果をどのように掛け合わせることができるのか?を国土交通省の今さん、ダイキン工業株式会社の香川さん、一般社団法人SWiTCHの佐座さん、そしてファシリテーターとしてFDS代表理事の小泉が意見を交わしました。

まずはスピーカー3名の取り組みを紹介。トップバッターは国土交通省の今さんです。

「街路行政、特に歩行者優先の街づくりに5年ほど担当してきました。排気ガスを出す自動車中心の空間から自転車や歩行者中心の空間にまちを変えていくウォーカブル政策と呼ばれるものです」(今さん)

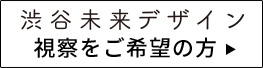

現在は、国交相都市局都市環境課に所属する今さん。同課は約1年前に作られた組織となり、国交省で新しい課が作られるのは「ほぼ初めて」、とのことです。大きなターニングポイントと言えますが、その背景はG7での都市開発のGX(グリーントランスフォーメーション)や脱炭素に向けた提言で、国交相の本気度がうかがえます。具体的な取り組みとして、民間事業者による質の高い緑地整備を国が評価・認定する「緑の認定制度(TUNAG認定)」を立ち上げています。

つづいて、佐座さんが一般社団法人SWiTCHの活動について改めて説明します。「世界の潮流を日本へ」「次世代リーダーの育成」「自治体・企業との共創」の3つの軸に、「渋谷COP」の開催、環境教育のための日本語教材の作成、渋谷のサステナブル化を推進する「カーボンニュートラルアーバンデザイン(CNUD)」など多岐にわたるSWiTCHの活動について解説しました。

最後にマイクを握ったダイキンの香川さんは、20年以上「空気の価値化」について研究してきたと紹介します。

「今はペットボトル入りの水を飲むのは普通ですが、昔は飲み水は無料でした。水は軟水や硬水であったり、ミネラル成分であったりと性格づけをすることで価値化ができているが、これは空気でも実現できる。例えば、花粉やシックハウスなどの有害物質がないクリーンな空気や、潤いや香りがある空気などについて研究しています」(香川さん)

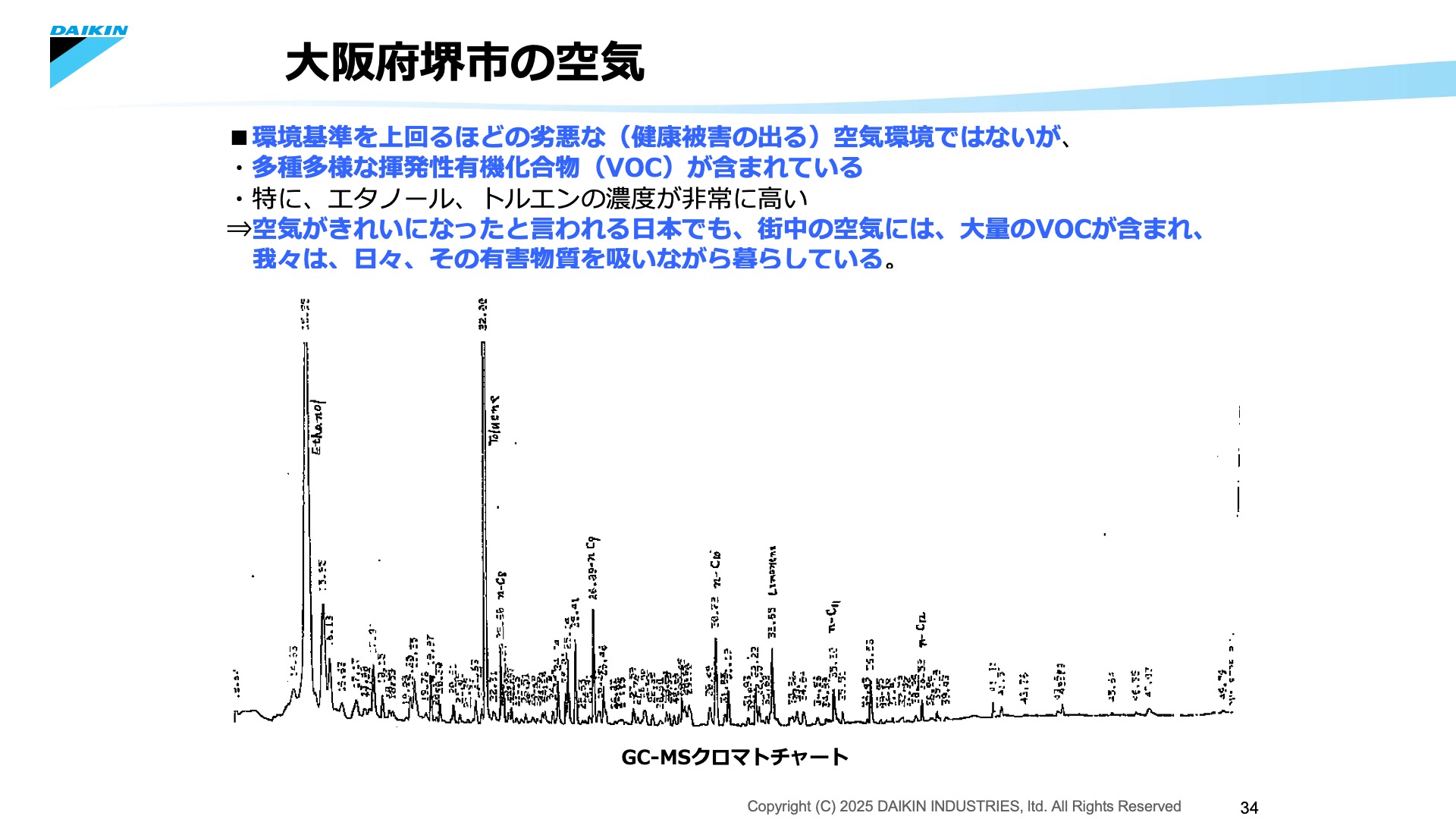

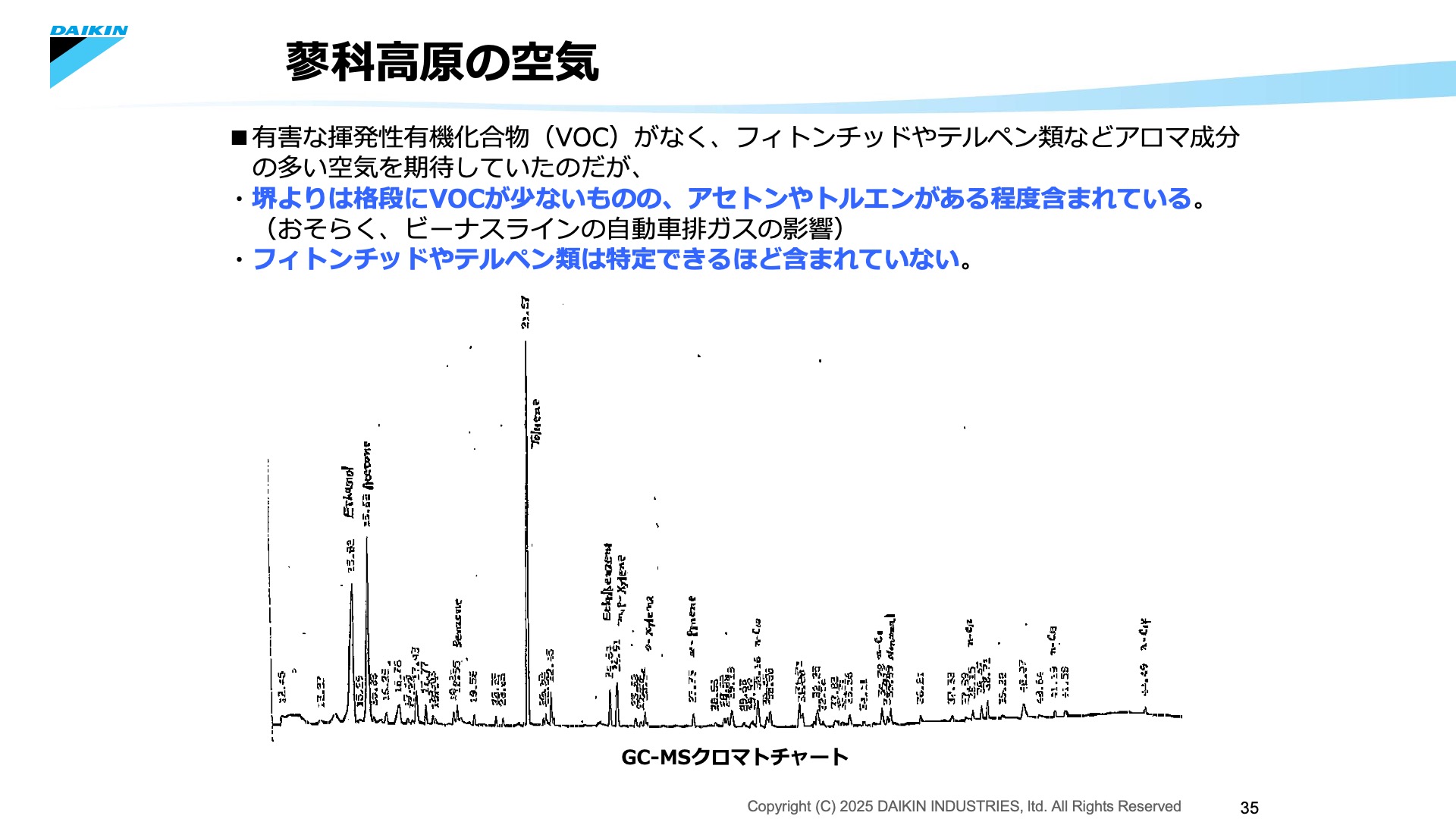

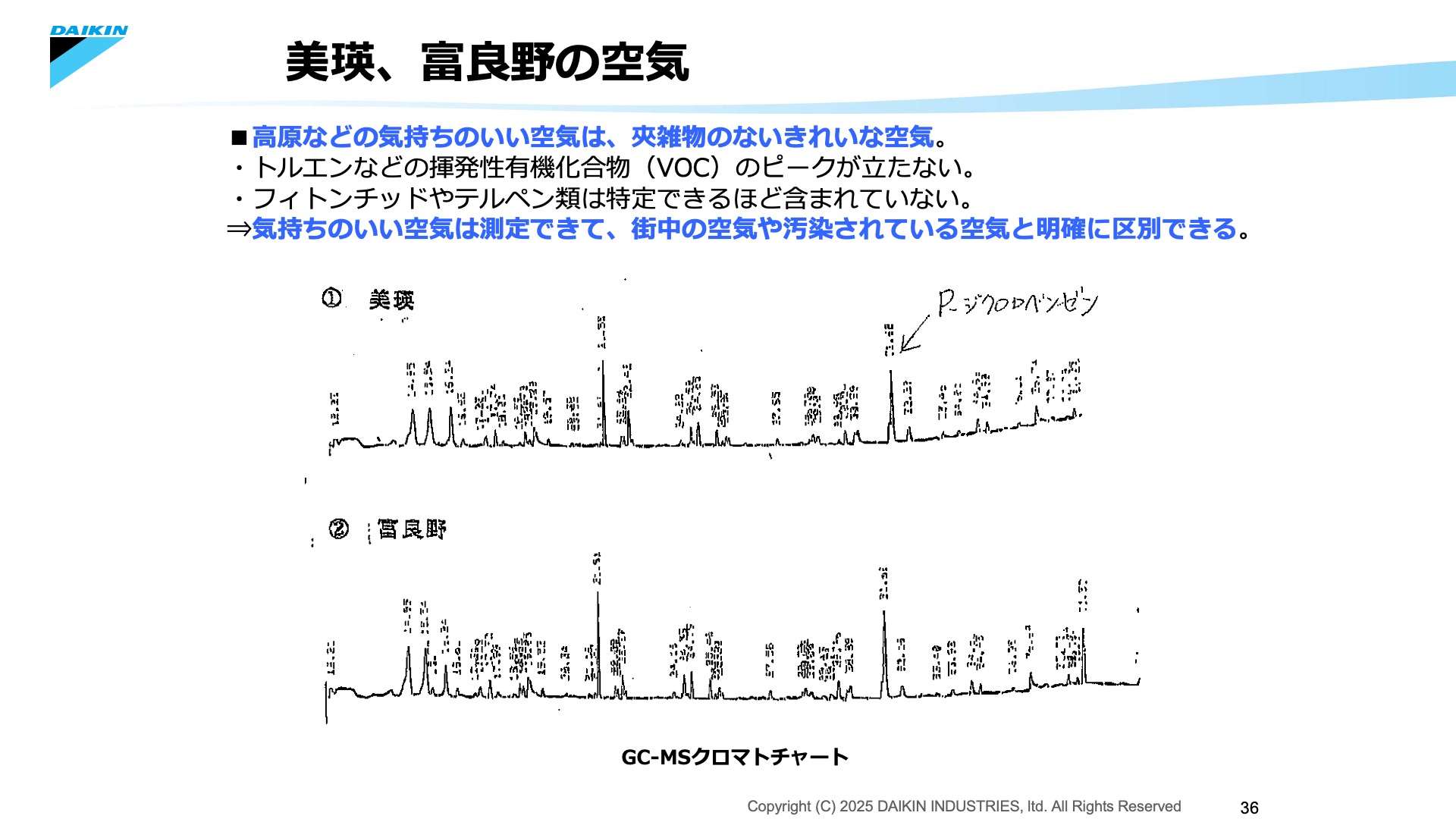

山や高原など自然に囲まれた環境の空気を「美味しい」と感じた経験が皆さんにもあるはずです。香川さんは、長野の蓼科高原や北海道の美瑛・富良野高原と大阪堺市の空気の成分を実際に調べたところ、大阪は車が多く走っている都市部なので排気ガスなどの成分が多くなっていることがわかりました。

香川さんは「空気は森が綺麗にする」とつづけ、屋内ではなく屋外の空気をクリーンにしていくには一社ではなく、共創が不可欠であると会場に呼びかけました。

その後はクロストークとなり、「温暖化が進むと、日本の季節が4つから2つになると言われている。そして、このまま2100年まで進むと海水温が上がり、お寿司が食べられなくなる」と佐座さんはわかりやすい例で危機を伝え、都市のグリーンシフトは待ったなしで進めなくてはいけないと強調します。つづいて、日本の状況について

「海外と比べると、街づくりと環境の双方を専門にしている方が少ない。私自身も交通安全にはすごく興味があって海外の事例などを学んでいる中で、交通安全も結局は環境につながることが理解できた」(今さん)

と今さんが発言すると、小泉は自身の経験をもとに「生活ニーズをうまくコーディネートすることで環境にプラスとなる取り組みがある」と大いに賛同。

また香川さんは「植物が空気をきれいにすることは改めてデータでもわかってきました。でも、生活の利便性を考えると(空気を汚す)自動車はやはり使わなくてはいけない。そこをバランスよく折り合いをつけていくために“見える化”が必要」と、データを得ることとそれを広く共有することの重要性を指摘します。

「我々は空調機にセンサーをつけることで様々なデータを取得できる。それをもって産官学が連携しいろんなコラボレーションが図れると思っています」(香川さん)

また佐座さんは「科学ベースでインパクトをどう出していくかは非常に重要。またテクノロジーをどう活用するかの議論と同等に、自然をどう活用するかも重要」とコメント。他国と比べると緑の多さが圧倒的に違う事例なども紹介され、グリーンシフトによって都市をどのように冷やすのか、生物多様性を実現するのか、が議論されました。東京都のグリーンビズや東急不動産のエコロジカルネットワークと連携して、取り組みを拡大していくアイデアが出されました。

最後の質疑応答では、パリでは自転車・歩行者中心の街づくりをしていること、肥満大国のメキシコでは、メキシコシティの目抜きは週末に歩行者天国となり、フィットネスなどが盛んに行われている例が紹介され、健康と街づくりとグリーンシフトを結びつけるヒントとなりました。

サステナブルからリジェネラティブへ!

『リジェネラティブ・スマートシティの実現を加速する』

– SESSION 2 –

水出喜太郎|株式会社日建設計常務執行役員 エンジニアリング部門統括

芹澤孝悦|プランティオ株式会社 代表取締役CEO

松田哲|ダイキン工業株式会社 空調営業本部 副本部長

金山淳吾|一般財団法人 渋谷区観光協会 代表理事/一般社団法人渋谷未来デザイン ジェネラルプロデューサー

SESSION2は、『リジェネラティブ・スマートシティの実現を加速する』がテーマとなります。「リジェネラティブ=環境生産型」とも訳され、社会ニーズと自然との共生を統合するソーシャルグッドな考え方です。登壇者は、日建設計の水出さん、プランティオの芹澤さん、ダイキンの松田さんの3名でFDSの金山がファシリテーターを務めます。

冒頭はSESSION1と同様に登壇者による自己紹介と自身の取り組みについて、まずは水出さんがマイクを握ります。

「『リジェネラティブデザイン』は、現状維持のサステナビリティを超え、自然を取り入れ低エネルギーで快適かつ健康的な都市環境を創出することを目指します。地球環境への負の影響を削減するだけでなく、健康、快適さ、自然との共生といったポジティブな影響を明確に『見える化』することが重要です」(水出さん)

その例として、わずか10年で広大な緑の空間が創出された「グラングリーン大阪」の事例を挙げます。同施設では「緑の物差し」を提唱し、緑がもたらす様々な価値を可視化しています。例えば、樹木によるCO2固定化効果(車1台で地球6.7周分の排出量に相当するCO2を削減)や空気浄化効果(SOx、NOx、オゾンの削減)が可視化されていること、夏の暑さ対策にも効果的で、芝生のみの場合と比較して表面温度が10度ほど低いこと、生物多様性の促進(56種類もの動植物が生息可能)や雨水流出の抑制(降水量の40%を吸収)効果も可視化されていると解説します。

つづく芹澤さんはアーバンファーミング(都市農)の普及について語りました。ニューヨークやフランス、ロンドンなど世界中で屋上農園やコミュニティ農園が広がり、誰でも農業に参加できる環境が生まれています。ロンドンの3,700カ所と比較すると、東京の都市農園は300~400カ所と少ない現状があります。50カ国以上で都市農のカルチャーが拡大する中、プランティオは農園の可視化システムを開発し、誰もが参加できるスマートコミュニティ農園を展開しています。芹澤さんは「アーバンファーミングは楽しく、環境貢献にもなる」と述べ、社会実装とリワード設計を通じてより良い環境を築いていくことを目指していると締めくくりました。

ダイキンの松田さんは、 この『渋谷グリーンシフトプロジェクト』が「街全体のクールダウン」「省エネ推進」「生物多様性の実現」を目指していることを改めて説明し、渋谷から東京、日本全国へと取り組みを拡大していきたいと話します。

「東急不動産が運営するYOYOGI PrakやShibuya Sakura Stageでのクールスポット検証、新宿の東急歌舞伎町タワーへのノウハウ展開、渋谷川の再生といった水辺の活用から、京都の祇園祭を冷やす試み、環境省の脱炭素先行地域での支援、さらには会津若松市でのEVと空調のエネルギーマネジメント実証実験にも協力しています」(松田さん)

それぞれの取り組みが紹介され、金山から現状の課題やハードルについて3名の登壇者に質問をぶつけていきます。都市開発のリジェネラティブデザインを実行するハードルについては、3名揃って「コスト」と断言。そこで金山はシンガポールの自然と共生する都市づくりのコンセプトである「シティ・イン・ネイチャー」を例に挙げ、行政への提言を3名に求めました。

水出さんは「緑化による価値の向上の見える化」が必要であり、賃料や土地の価値が上がることで、街全体で費用を負担するシステムが重要だと述べます。

また芹澤さんはコペンハーゲンやエストニアを例に挙げ、「グリーンフードインフラをベーシックインカム化」する世界を目指すべきだと提案。

松田さんも、特定の誰かがコストを負担するのではなく、「緑化による価値向上を通じて利益を得るエコシステム」の構築が必要であると話し、そのためには多様なメンバーの知恵が必要だと強調しました。

3名の答えから、乗り越えるべきハードルが明確であること、そのためにいま企業や団体の垣根を超えた連携が必要であることが理解できます。

その後も闊達な議論はつづき、都市の緑化においては緑化率だけでなく「緑化質」も必要との指摘から、食用可能で人と都市の健康を促進する「エディブル・グリーン」が持つ可能性についてなどが語られました。また金山は、都市の緑化におけるコスト問題や、都市のポリシーの中に緑化をどう位置づけるのか、そのビジョンを明確化する重要性を強調し、渋谷グリーンシフトプロジェクトが「行政提言」までをスコープに入れ、さらに夢のあるプロジェクトになっていくことに期待を寄せました。

その後の質疑応答では、バスケットボールチーム・アルバルク東京の大野さんから、都市農園併設のアリーナ建設に伴う具体的な設置コストや必要条件について質問があり、芹澤さんは「コミュニティ活性化のためには20平方メートル程度以上の広さがあること」「日照時間が4.5時間以上あること」など専門的な見地から回答。アーバンファーミングを検討している企業・団体がいま多くいることも窺えます。

最後に今回の2つのセッションを振り返り、今さん、香川さん、小泉が総括。

香川さんは、今回のセッションを通じて多くの学びがあったと振り返ります。

「特に『サステナブルではなくリジェネラティブに』という考え方、そして『楽しい』『誰もが参加できる』仕組みの重要性には非常に共感した。なにごとも参加しないと楽しさは分からない。本日お越しいただいた皆さんもグリーンシフトプロジェクトに参加いただき、その楽しさを通じてこの活動が日本全国に広がっていくことを期待しています」(香川さん)

グリーンシフトとリジェネラティブの課題も明確になりましたが、その分だけ解決の解像度もより高まった本セッション。共創の輪を強く大きくしていくことが重要な今、その息吹を大いに感じられる意義深い機会となりました。